新しいパソコンが届いての奮闘記

からの続き、到着編。

前回からの流れ

- 前PCがブルースクリーンで死ぬ

- ドスパラで新しいパソコンを買う

今回の流れ

PC到着、起動とwindowsアップデートの確認、リカバリディスクの作成

新しいパソコンが届き、諸々セットアップ。

OneDriveでしっちゃかめっちゃかにされるのが嫌なので、ローカルアカウントでWindows 11をセットアップする方法【令和7年最新版】 – やじうまの杜 – 窓の杜を見てローカルアカウントの作成。

セットアップを進めていき、アカウント作成をしろと言われたタイミングで

start ms-cxh:localonlyの実行。なお、途中でアップデートのためにネットにつなげと言われているためつなげているが、それでも問題なく実行可能。

WindowsUpdateを行い、続いてリカバリディスクの作成。

リカバリディスクの作成は30分~ぐらい時間がかかるため、時間に余裕があるタイミングで実行する。そもそもパソコンのセットアップは時間に余裕があるタイミングで実行する……。

内蔵HDDの移行

リカバリディスクを作成している間に、旧PCのバックアップの大半を入れている内蔵HDDを取り出しておく。

前回の記事があるのである程度確認しながらやれて良かった。

ここで事件発生。普通4本で止めるはずのネジが、なぜか2本しか使われてなかった。

慌ててヨドバシにネジを買いに走った。

ネットで在庫確認して店舗引取にして、気温34度のなか自転車で爆走。89円のために。

帰宅したらリカバリディスクも完成していた。みんなももう使わないだろうからとネジを捨てるのはやめような!!

で、無事にネジを手に入れて、いざ新PCに取り付けようとしたら、今度はHDDを入れる場所が、事前にネットで見た情報と全然違う。

これは……もしかして、Magnate IMのケース自体が複数あるな……?

SATAケーブルの取り付け場所がまず前PCと違うからわからないので、これは写真を撮影しgeminiに問い合わせて対応。場所は判明。

続いて事前に調べていたのと相当形が違うケースもgeminiに写真を送りつけて対応しようとするが、どうにもならず。

としていたところ、価格コムで内蔵HDDについて話している人がいて、そこからドスパラ内での同じケースの説明ページへリンクを張ってくれている人がいた。そこから画像を見ながらなんとか取り付け完了。

実際の設置の流れ。

開けたらなんか知らん形状しててウケる。わたしが知ってるのは横に寝かせて設置するやつだけなんだが……。

SATAケーブルの場所も見つけられなくて終わり。なのでgeminiにこの写真をそのまま送りつけたところ「右の縦に並んでるやつだよ」と教わり、SATAの文字が見えたので事なきを得る。

ドスパラの説明を見ながら前面カバーもはずす。

この部分のネジを外せばHDDをホールドするこいつが外れるらしいので、ネジを外していく。若干硬めで1個なめそうで怖かった。

無事外れました。ここにHDDをいれる。

ちなみに、HDDを入れる前にHDDに繋がなきゃならないケーブル系(電源ケーブル、SATAケーブルケーブル)は繋いでおいたほうがらくだった。入れてからだと狭い。

奥までいれるのではなく、ネジ穴がいい感じに見える位置まで入れて、中学生の技術の時間でやったように適度に軽くネジを全部入れてゆるめに締めてから徐々に全部締める。

再度設置し、前面のネジを取り付ける。SATAケーブルも取り付けて完了。

あとは開けたパネルを閉じていく。

これ、DVDドライブのところ空いてるから前PCのDVDドライブ持ってきて取り付けられるのかな。腹をかっさばいて内臓移行するような気分で行うことになるが……。ただ外付けのBDドライブもあるのでそこまでするか?でもある。

データの移行

ソフトのインストールは、事前に書き出してたリストを見ながらサクサクと行っていく。

基本的にbunbackupを使用してuserフォルダ以下をすべてDドライブにバックアップを作成していたため、データは新しいプログラムのインストールと新規設定となる。

でも、ここで地味に面倒なのが、新旧PCでの設定見比べ。マウスもキーボードも1セットしかないから、いちいち繋ぎ変えるのが、だるい。

そこで投入したのが、Microsoftの神ツール 「PowerToys」。

この中にある「境界線のないマウス」っていう機能がマジで最強。どうも前回のデータ移行に利用したMouse without Bordersと同じものらしい。

同じネットワーク内のPCなら、1組のマウスとキーボードで両方操作できる。クリップボードも共有されるから、旧PCで設定情報をコピーして、新PCにペースト、みたいな芸当も可能。

これを利用して、旧PCのFIlazillaの設定をエクスポートしてコピーし新PCにペースト、新PCでインポートといった作業を行った。google日本語入力の単語とかそこらへんも。

PowerToys自体はそれ以外も便利な機能が多いので、かなり使い勝手が良かった。

power toys runを利用して検索を手早く行ってるときが多い。

firefoxはアカウントの同期を使用してアドオンやパスワード情報を入れられるが、styliusの設定やグリモンの設定などは同期できないため、それらは境界線のないマウスでパソコンを行き来させてデータを持ってくる。

bunbackupの設定

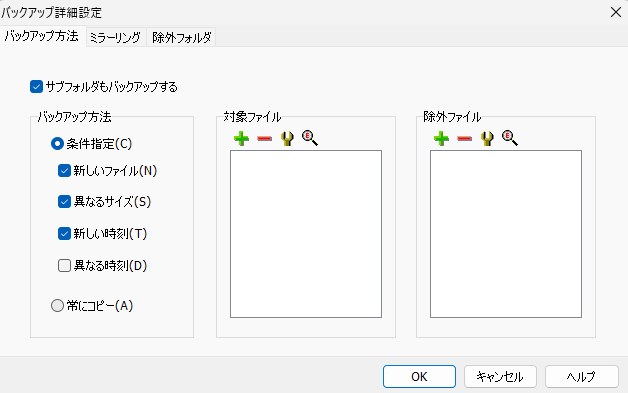

このあたりをチェック入れないと表示されない。

バックアップ元とバックアップ先を指定。(このとき、1回テストとしてファイル1個ぐらいのでやってみたほうがいい。ミスって全部空っぽ上書きされたら死ぬ)

Wクリックして詳細設定を開いて

これで、新しいファイルがあった+ファイルがあたらしくなったときのみコピーする。

設定の環境設定から、自動バックアップを指定する。毎日じゃなくとも1週間毎とかでも。

忘れそうなもの(思いついた順に追記)

これやらないとマウスが動くだけで勝手に起き上がるから邪魔。

まとめ

このあとnodeを入れたりvscodeの設定を取り込んだりとあれこれして、だいたい12時間ぐらいかけていつも通りに使用できるところまで持ってきた。作業量が……作業量が多いしこれからしばらくはあれが足りないこれが足りない言い出すのが見える……!!

https://houchi.work/wordpress/5486/

https://houchi.work/wordpress/5486/